Les femmes aussi y ont pris une part active, en tant qu’épouses, intendantes mais aussi et surtout en tant que spécialistes dans la fabrication et la distribution de la poudre. Sur l’espace qui correspond aujourd’hui au territoire du Niger, la reine Sarraouinia Mangou, en véritable cheffe d’état, a conquis ses lettres de noblesse en affrontant, à la tête de ses troupes, à la marche infernale de la mission conduite par les capitaines Voulet et Chanoine. Nous sommes en 1899.

Pourtant, cette résistante, dont le destin sera contrarié par la barbarie coloniale, n’était pas suffisamment reconnue. Dans son pays même, elle a été, pendant très longtemps, absente des manuels d’histoire. Le sujet n’a pas également attiré l’attention des historiens nigériens.

La documentation coloniale, elle, est pourtant foisonnante avec des « journaux » et des romans où apparait la figure de la dame emblématique. Il y a d’abord le journal de bord de l’intrépide capitaine Voulet qui, régulièrement, informe sa hiérarchie de sa progression. Il y a aussi, le roman de Jacques-Francis Rolland intitulé « Le Grand Capitaine, un aventurier inconnu de l’épopée coloniale » (Grasset, 1976).

L’auteur évoque Sarraouinia qui « s’est faite forte de nous barrer la route, ses gens ont une réputation de guerriers invincibles… ». Inutile de dire que ses sources ne présentent pas Sarraouinia sous ses beaux traits. Elle est décrite comme une « sorcière malfaisante ». En face, le capitaine Voulet est présenté comme un grand soldat de la grande armée française ; l’aventure coloniale était bien une épopée !

Cette fresque coloniale est compréhensible.

Elle a été progressivement déconstruite par les intellectuels africains qui ont mis en perspective la figure de la résistance, figure érigée au rang des chantres du panafricanisme. Le Nigérien Abdoulaye Mamani appartient à cette génération.

Il s’est emparé d’une façon originale du sujet en publiant « Sarraouinia » en 1980. Depuis, les lignes ont commencé à bouger. Abdoulaye Mamani a laissé voguer son imagination à partir d’un fait historique réel. Il s’est appuyé sur les témoignages retenus par la mémoire des hommes, la tradition orale, cette véritable source d’information sur l’Afrique. Ainsi, a-t-il pu faire émerger cette « reine » oubliée, cette reine dont le combat pour l’indépendance et la survie de son territoire retiennent l’attention. Aujourd’hui, des écoles ont pris le nom de Sarraouinia ; des stations de radio et de télévision, des créations artistiques aussi.

Dans le fond, le travail de pionnier a été combattu. Il lui a été reproché d’avoir fait de la sublimation, de n’avoir évoquer qu’une « Sarraouinia », là où il y en avait plusieurs. Certains vont même jusqu’à dire que le « personnage »brandi par Abdoulaye Mamani n’a pas son reflet dans la tradition locale. Mais comment interdire à un auteur le droit à la création, le droit de réhabiliter une figure historique tournée en dérision par des adversaires dont la cruauté reste une marque de civilisation ?

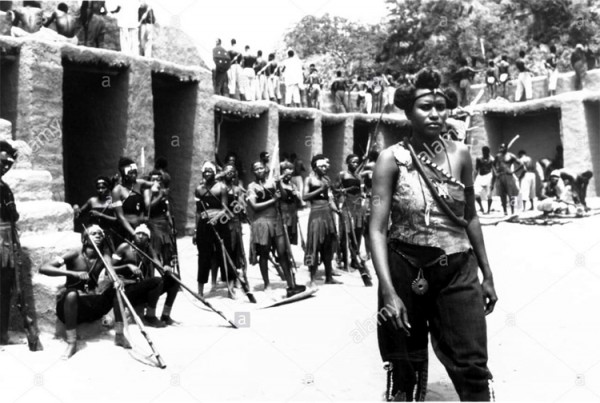

Sur les prolongements du roman d’Abdoulaye Mamani, et à partir des archives coloniales, l’immense cinéaste mauritanien a porté Sarraouinia à l’écran avec verve et subtilité. Son film a fait l’unanimité en 1987 au Festival du cinéma de Ouagadougou. Le jury lui a décerné le premier prix, celui de « l’étalon d'or de Yennenga ».

Le fait historique

En 1898, le ministère de la Guerre ordonne la création de la « mission Voulet-Chanoine ». Voulet et Chanoine ont pour mission de partir de Ouagadougou pour le Tchad, afin de doter la France d’un grand espace en faisant jonction avec deux autres missions ; celle de Fourreau-Lamy (à partir de l’Algérie) et celle de Gentil (à partir du Congo). Il s’agissait donc d’une affaire d’état, parce que cette mission était hors hiérarchie locale ; elle ne traitait qu’avec Paris, méprisant du coup les « braves » officiers basés au Soudan, dont le futur Général Trentinian. Il faut dire que les deux officiers étaient « bien nés », car appartenant à de « grandes et bonnes familles ».

Paul Joalland a fait partie de la cruelle équipée, en sa qualité d’artilleur. Il a publié « Le drame de Dankori : Mission Voulet-Chanoine. Mission Joalland-Meynier » (Nouvelles éditions Argo, Paris, 1930). Il nous donne la composition française exacte de la mission conduite par le capitaine Voulet, le lieutenant de cavalerie Chanoine, les lieutenants d’infanterie de marine Peteau, Joalland, Pallier, le Docteur Henric, le sergent-major Laury, le sergent Bouthel. Pour cette mission, la dotation financière n’était que de cent mille francs. La troupe devait donc trouver sur place les moyens de sa subsistance. L’arsenal de combat comptait 450 fusils, 50 mousquetons, 180.000 cartouches, un canon de montagne.

Les tirailleurs ont été recrutés au Soudan. C’est à Nioro que Chanoine est allé faire son recrutement en promettant aux conscrits un salaire de mensuel de15 francs et la nourriture. Cela a suffi pour recruter de « beaux noirs Soudanais, bien bâtis et tous enchantés de partir « faire grande colonne », lit-on. Joalland précise que la taille moyenne de ses artilleurs était de 1 m 80. Il s’attarde sur les mensurations de son « pointeur », Souleymane Sidibé, un ouassoulounké de 1 m 87. Joalland pousse le détail. Il donne le nombre exact des personnes qui font la colonne : 600 tirailleurs et domestiques, 800 porteurs, 200 femmes et 100 divers, soit 1.700 personnes en mouvement. Les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs étaient au nombre de 800.

Dans cette énumération, on est surpris par la présence massive des femmes. Elles préparaient à manger. Elles agrémentaient aussi le repos des guerriers, une porte ouverte à la prolifération des maladies sexuelles et à la prostitution. L’utilisation des femmes dans les contingents coloniaux est documentée. Qui n’a entendu parler des bordels militaires de campagne ?

Joalland donne aussi le but assigné à la mission : arriver à Ouaddai au Tchad, étudier la nouvelle ligne de séparation des zones d’influence française et anglaise entre le Niger et le Tchad, passer des traités avec le Kanem, Ouaddai et revenir par le Congo.

Les documents les plus complets sur le trajet de cette expédition sont ceux produits par le capitaine Voulet qui a régulièrement informé sa hiérarchie de sa progression et de ses faits d’arme. Du 27 mars au 16 avril 1899, la troupe française est à Mantakari, village où elle se refait une santé avec une halte de deux mois au terme de laquelle, la troupe prend la direction de Lougou et Tongona.

A la lecture du journal, on se rend compte que la colonne infernale était composée de porteurs mossis, de tirailleurs ouolofs, soninkés, ouassoulounké, bambaras. Certains noms comme Demba Sarr, Alikaou Diawara, Souleymane Sidibé, Souleymane Taraoré, Tiédougou Konaté…. sont expressifs.

Ces auxiliaires sont décrits avec la condescendance qui caractérise les récits coloniaux. à Matankari, l’arrivée de la colonne a provoqué la fuite des villageois qui ont laissé derrière eux leurs chiens dont les aboiements nocturnes harassaient les toubabs. Pour mettre fin au « vacarme épouvantable », « … nous avions à notre disposition un moyen de nous en débarrasser : il nous suffit de prévenir un matin nos porteurs Mossis qu’on les autorisait à en faire la chasse ; alors pendant deux jours, nous avons entendu les cris des chiens qu’on tue à coups de bâtons et partout on ne voyait que des cadavres entiers rôtissant pendant que nos Mossis surveillaient d’un œil jaloux cette cuisine peu goutée des gens civilisés », lit-on.

On revient forcément sur les figures de Voulet et Chanoine. On aurait pu dire que ces officiers n’étaient formés qu’à la barbarie et au crime. Ils ont « conquis » le pays mossi en rasant quasi systématiquement la ville de Ouagadougou en 1896.

La bataille de Lougou

Ce village a été le théâtre d’un sanglant affrontement entre la colonne « française » et les populations locales sous la direction de Sarraouinia Mangou. La résistance a surpris les envahisseurs qui perdirent quatre hommes et six blessés. Joalland précise qu’il a été tiré sur les lieux exactement 7.000 cartouches. En face, les guerriers locaux n’avaient que leur courage, des flèches empoisonnées. Les Français y ont accompli un carnage en faisant plus de cent morts parmi les défenseurs de la cité. La cité elle-même sera brûlée, dans un schéma qui rappelle la prise de Sikasso et de Ouessébougou au Soudan.

De ce crime, on ne parle pas en France, non du moins pudiquement. Le lieutenant Peteau qui a été « chassé » de la mission parce que n’étant plus en accord avec les méthodes de ses chefs organise la sortie de l’information. Paris ne peut plus se taire. Antoine Guillain, qui était le ministre des colonies, envoie le colonel Klobb, alors en garnison à Tombouctou mettre fin au commandement de Voulet.

En clair, il fallait les arrêter. Sur le chemin, Klobb découvre l’horreur et l’ignominie, aux antipodes des valeurs chevaleresques d’un officier. Il voit que des villages entiers sont incendiés, des têtes pendent aux arbres. Klobb rattrape Voulet au village de Dankori, le 14 juillet 1899. Voulet ne voulant rien entendre abat Klobb. Voulet et Chanoine eux aussi vont être tués par les tirailleurs qui se sont mutinés.

En réalité, plus que les exactions de cette équipée criminelle, c’est la mort de Klobb qui a suscité l’indignation en France. Le parlement s’est emparé de la question.

Dr Ibrahim MAIGA

À suivre...

Sarraounia

Il faut dire qu Abdoulaye Moumouni, se situe sur la même trajectoire que l’immense cinéaste mauritanien Med Hondo qui a porté à l’écran Sarraounia.

« Sarraounia » est le terme par lequel les populations d’origine haoussa désignent une reine, leur chef politique et religieux dans la pure tradition animiste de Lougou. Lougou est la capitale du Royaume Azna, dans le Sud-ouest du territoire du Niger.

C’est là que son destin bascule en 1899 quand elle se dressat contre la marche de Voulet et Chanoine, de véritables criminels qui ont pillé, violé et tué, sans concession, des villages entiers surtout entre la Haute Volta, aujourd’hui Burkina Faso et la lisière de la partie du Niger qui passe par Zinder, épicentre d’une grande entité politique, le Damagaram.

Abdoulaye Mamani tire son originalité du fait qu’il a construit son récit à partir ce que la mémoire locale a retenu de Sarraouinia. Sa perspective, au-delà du récit historique, est surtout littéraire. C’est cet aspect du travail d’Abdoulaye Mamani qu Elara Berto a mis en perspective dans sa contribution intitulée « Sarraounia, une reine africaine entre histoire et mythe littéraire (Niger, 1899-2010) », parue dans la revue « Printemps 2011 : Voyageuses et histoire(s) »

Abdoulaye Mamani a contribué à faire connaitre Sarraounia, un des symboles de la grande résistance anticoloniale.

Dr Ibrahim MAIGA

Références bibliographiques

Armée et Marine, revue hebdomadaire illustrée des armées de terre et de mer, n° 43, 28 octobre 1900.

Colonel Meynier, Les conquérants du Tchad, Paris, Flammarion, 1923.

Elara Bertho, « Sarraounia, une reine africaine entre histoire et mythe littéraire (Niger, 1899-2010)

», Genre & Histoire Printemps 2011, mis en ligne le 21 novembre 2011. URL :

http://journals.openedition.org/genrehistoire/1218Éliane De Latour, « Maîtres de la terre, maîtres de la guerre », in Cahiers d'études africaines, XXIV (3), 95, 1984, pp. 273-297 ;

Lieutenant Joalland, Le drame de Dankori, Paris, Nouvelles Éditions Argo, 1930,

Mme Klobb, Un drame colonial : à la recherche de Voulet (mission Klobb-Meynier), Paris, Nouvelles Éditions Argo, 1931.

Muriel Mathieu, La mission Afrique-Centrale, Paris, L'Harmattan, collection Racines du présent, 1995

Nicole Moulin, Saraounia en pays Mauri : Lugu, Niger, DEA d'ethnologie, EHESS, s. d., Marc-Henri Piault (dir.) ; Colette Piault, Contribution à l'étude de la vie quotidienne de la femme mawri, Niamey, Études nigériennes, n° 10, IFAN – CNRS, 1965 ;

Sarraounia, ou le drame de la reine magicienne, Paris, L'Harmattan, « Encres noires », 1980.

Rédaction Lessor

En marge de la 9è édition du Festival international «Triangle de Balafon», le Consortium ACF–Fonds Maaya et le Réseau Kya, ont organisé, samedi dernier dans la salle de réunion de la Chambre de commerce et d’industrie de Sikasso, une table ronde sur la problématique de financement du se.

Cette année, le crépissage de la mosquée de Djingarey ber coïncide avec le 700è anniversaire de son érection par l’empereur Kankou Moussa de retour du pèlerinage à la Mecque au XIVè siècle. Il coïncide aussi d’avec l’Année de la culture décrétée par le Président de la Transitio.

L’événement a été marqué par une conférence qui a débattu de la thématique : «Place et rôle du Maaya et du Danbé dans la formation et l’éducation du Maliden kura».

Le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, est de retour sur la scène internationale avec un exploit retentissant. Après 10 ans de sa première nomination, l'artiste malien a été pré-nommé pour deux Grammy Awards 2025..

Après trois jours de compétitions intenses, le groupe «Danbe» de notre pays a remporté le premier prix du Festival international Triangle du Balafon, suivi du groupe «Bolomakoté» du Burkina Fasso. La troisième place a été décernée au groupe «Djéli» de la Guinée et le prix spécial A.

La cité verte du Kénédougou s’apprête à abriter la 9è édition du Festival international triangle du balafon du 9 au 11 octobre prochain. Le grand rendez-vous culturel mettra en compétition le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée. Le Niger sera le pays invité d’honneu.